Né en 1959, François Garde a notamment été secrétaire général adjoint de la Nouvelle Calédonie et administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises : il a occupé ces fonctions de 1991 à 2010. Il a écrit deux essais : Les Institutions de la Nouvelle-Calédonie, publié en 2003, et Paul-Émile Victor et la France de l'Antarctique, paru en 2006. Avec Ce qu’il advint du sauvage blanc, publié en 2012, il signe son premier roman, inspiré d’un fait réel. L’ouvrage a reçu le Goncourt du premier roman et le prix Jean Giono.

Résumé

Le roman relate l’abandon accidentel d’un jeune matelot vendéen, Narcisse Pelletier, sur une plage d’Australie au milieu du XIXème siècle. Son navire, la goélette Saint-Paul, a accosté sur une île pour refaire des réserves d’eau. Après s’être aventuré dans l’île et éloigné de ses camarades d’équipage, en cherchant vainement un point d’eau sur cette terre inhospitalière, Narcisse se rend compte au bout de quelques instants que la goélette est repartie sans lui. D’abord persuadé que l’équipage va revenir le chercher, il finit par se rendre à l’évidence : les jours passent mais le Saint-Paul ne revient pas.

Narcisse semble condamné à mourir de faim et de soif lorsque survient une vieille femme noire qui le nourrit et prend soin de lui. Peu de temps après, elle l’emmène vers sa tribu, des aborigènes nus qui vivent de chasse et de pêche. Peu à peu adopté par ce peuple, Narcisse apprend leur savoir-faire et, progressivement, leur langue. Il a surtout conscience qu’il ne pourra pas survivre sans eux. Au fil des années, aucun bateau n’ayant abordé l’île, il oublie presque complètement son passé et sa langue maternelle.

Ce n’est que dix-sept ans plus tard qu’un navire anglais, le John Bell, fait escale sur l’île et recueille Narcisse, quasiment de force : les marins, s’étant aperçus qu’il était blanc, l’attirent vers le bateau puis le font embarquer par surprise. Ainsi, arraché une deuxième fois à son milieu familier, Narcisse Pelletier est ramené en France où un passionné de géographie va le prendre sous sa protection et chercher à résoudre l’énigme de son aventure : Octave de Vallombrun.

Pendant plusieurs années, Vallombrun va essayer de réapprendre à Narcisse la langue française et les usages « civilisés ». Il espère surtout que Narcisse va lui raconter son aventure, son passé avant d’échouer sur l’île et comment il est lui-même devenu un sauvage. Cependant, malgré tous les efforts de Vallombrun, Narcisse Pelletier ne reparlera le français que par bribes maladroites et refusera toujours d’évoquer son passé et les « sauvages » ; les questions que son protecteur lui pose semblent même le torturer moralement : il ne peut visiblement se consoler de son brutal déracinement.

Vallombrun va tenter d’intéresser la société de géographie dont il est membre au cas de Narcisse, mais sans succès : les chercheurs ne voient en lui qu’un idiot mutique, traumatisé ou amnésique. Rompant avec la société de géographie, Vallombrun se passionne de plus en plus pour son protégé, allant jusqu’à financer personnellement quatre expéditions en Australie pour essayer de retrouver la descendance présumée de Narcisse, sans résultat. Il pense même avoir découvert, grâce à ses études sur Narcisse, les bases d’une nouvelle théorie du développement humain qu‘il essaiera vainement de formuler.

En 1867, Narcisse Pelletier disparaît peu après avoir subi des questions trop insistantes de Vallombrun sur son passé. Un an plus tard, son protecteur meurt. Il lègue une somme importante à Narcisse, mais sa famille fera casser le testament, ne comprenant pas son attachement pour ce sauvage. Nous ne saurons pas ce qu’est devenu Narcisse Pelletier.

Un roman inspiré d’un fait réel

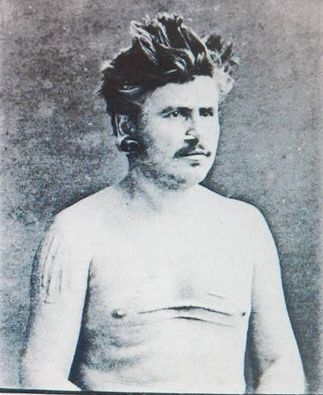

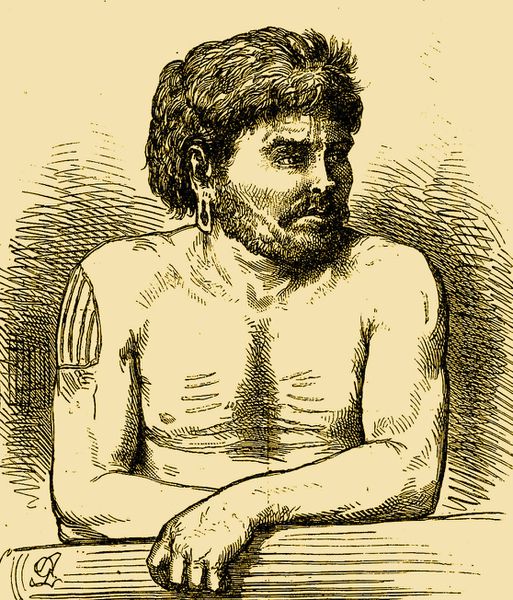

Narcisse Pelletier est le nom d’un vrai matelot du XIXèmesiècle, natif de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, et dont l’extraordinaire destin a passionné la presse de son époque et, par la suite, inspiré plusieurs écrivains. Ses témoignages, recueillis par Constant Merlan, ont notamment été publiés en 1876 sous le titre Dix-sept ans chez les sauvages. Les aventures de Narcisse Pelletier. Contrairement au personnage du roman, le vrai Narcisse a donc narré ses aventures et François Garde possédait donc suffisamment de détails pour les utiliser comme matière première. Ce matelot s’est trouvé abandonné sur une île au large de la péninsule de cap York dans le Queensland, dans les circonstances racontées par François Garde.

Il a été recueilli dans le clan des Uutaalnganu, un des groupes linguistiques des Pama Malngkana ou Sandbeach People, qui l’ont rebaptisé « Amglo », et avec qui il a vécu pendant dix-sept ans. Ces éléments ont été conservés dans le roman, ainsi que les grandes lignes de son retour en France en 1875 : il se marie et devient gardien de phare dans l’estuaire de la Loire. Dans la réalité, nous savons que Narcisse Pelletier est mort à Saint-Nazaire. Plusieurs sources mentionnent qu’il a peiné à se réadapter à la vie dans son milieu natal. Selon l’auteur Constant Merland, « ce n’était plus un Français, c’était un Australien ». Cet aspect, largement exploité par François Garde, constitue même l’enjeu principal du roman et l’écueil auquel se heurtera Octave de Vallombrun dans ses vaines tentatives pour « rééduquer » son protégé. En revanche, on remarque que le romancier n’a pas exploité les éléments à valeur de description ethnographique de la vie dans l’île, qui sont abondants dans les témoignages de Pelletier. Il a préféré réinventer le milieu de l’île et les caractéristiques de ses habitants, et sacrifier tout aspect exotique à son exigence de sobriété.

Une structure particulière

La particularité du roman réside dans sa structure : l’auteur fait alterner deux situations d’énonciation différentes : la situation de Narcisse Pelletier sur son île après le départ du Saint-Paul, et la partie « épistolaire » constituée des longues lettres adressées par Octave de Vallombrun au président de la société de géographie. Ainsi, le premier chapitre, qui met en scène Narcisse se retrouvant seul sur l’île, est suivi d’une lettre de Vallombrun à « Monsieur le président », datée de 1861. Le chapitre 2 se déroule de nouveau dans l’île et est suivi d’une deuxième lettre de Vallombrun au même destinataire ; cette alternance est parfaitement respectée jusqu’à la fin du roman. Les lettres de Vallombrun sont datées de 1861 et 1862, puis de 1867 pour les dernières. Le lecteur ne voit jamais les réponses du président. Les deux dernières lettres sont adressées par la sœur d’Octave, Charlotte de Vallombrun, au président, après le décès d’Octave : l’une nous révèle le contenu du testament d’Octave.

Les caractéristiques du récit

Dans les chapitres qui retracent la survie de Narcisse chez les « sauvages », la narration est aux temps habituels du passé, passé simple et imparfait, sauf certains passages, au cœur du roman, qui sont au présent de narration, rendant l’action plus prégnante pour le lecteur.

Dans ses lettres, Vallombrun utilise fréquemment le présent de narration pour raconter les réactions et les progrès de Narcisse, ce qui rappelle le ton du journal ou les précisions d’un compte rendu scientifique, comme le montre cet exemple :

« […] lorsque je l’interroge [Narcisse], il sourit, ne répond pas et n’explique pas son silence. Il est également muet sur les circonstances de son arrivée en Australie, et sa vie avant le naufrage, ou même sur sa jeunesse. » (Lettre IV, p.106)

La technique est la même pour la description méticuleuse d’un tatouage tribal de Narcisse, qui s’étend sur neuf lignes :

« une scarification part du biceps, s’enroule deux fois autour de l’avant-bras et vient finir sur le dos de la main.[…] » (Lettre IX, p.213).

Dans les lettres, ce présent alterne avec les temps du passé pour raconter les actions, ce qui donne à ces longues missives l’aspect de mini-romans captivants.

Le point de vue adopté suit la dualité de la structure : dans les chapitres situés sur l’île, nous voyons à travers le regard de Narcisse, en focalisation interne, ce qui permet au narrateur de nous faire partager toute la gamme de ses sentiments et sensations physiques : détresse, abandon, faim et soif qui le torturent, piqûres des insectes et morsure douloureuse du soleil. La narration est à la troisième personne, comme classiquement dans le roman d’aventures.

En revanche, dans les lettres, c’est bien logiquement le point de vue de leur auteur, Octave, qui est adopté et elles sont bien sûr rédigées à la première personne. Ces lettres sont un moyen de s’épancher et de confier les espoirs et les déceptions que lui cause Narcisse, et qu’il ne peut partager ni avec sa famille ni avec la société de géographie, puisque tous semblent désapprouver son attachement pour le « Sauvage ».

Comme nous l’avons dit, les lettres du président ne sont jamais publiées et l’on se demande d’ailleurs si ces réponses intéressent tant Vallombrun : les lettres feraient tout autant pour lui office de journal et de carnet scientifique lui permettant de consigner très régulièrement ses impressions et l’avancée de son étude, dans laquelle il finit par s’enfermer.

Le mythe de Robinson Crusoé

Ainsi on peut considérer que Ce qu’il advint du sauvage blanc se situe à mi-chemin entre le roman épistolaire et le récit d’aventures, deux traditions littéraires aussi fortes l’une que l’autre. On peut également employer le terme de roman d’apprentissage, apprentissage qui serait à la fois celui, demi-échec, de Narcisse, qui réapprend péniblement la vie « civilisée », et celui de Vallombrun qui se rend compte, à regret, qu’il ne pourra rien apprendre de ce « Sauvage » et que son « cas » ne fera que faiblement progresser la science.

Ce qu’il advint du sauvage blanc rappelle d’emblée au lecteur les grands romans d’aventure comme le Robinson Crsuoé de Defoe, œuvre mythique considérée comme l’un des premiers romans anglais, etVendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier.

Le récit correspond tout à fait à la définition de la robinsonnade selon le Petit Robert : un « récit d’aventures, loin de la civilisation, en utilisant les seules ressources de la nature », et qui repose sur trois motifs fondamentaux : le naufrage, la vie isolée sur l’île et le retour au monde des hommes ; on peut également y ajouter un quatrième motif, mineur, celui de la rencontre avec l’autre, qui dans ce cas serait la rencontre avec Octave de Vallombrun. C’est pourquoi il paraît intéressant d’examiner les points communs et les différences avec l’œuvre de Defoe et celle de Michel Tournier.

Dans un premier temps, si l’on étudie le roman de François Garde à la lumière du Robinson de Defoe, une similitude de genre apparaît : les deux peuvent être définis à la fois comme des romans d’aventures et comme des romans d’apprentissage. En effet, tous deux s’inscrivent dans la tradition plus ancienne du récit de voyages, qui implique une narration rétrospective et la présence de motifs tels que voyages, tempêtes, navigation.

D’autre part, pour brosser leur protagoniste, les deux auteurs se sont inspirés de personnages réels. Leur environnement, l’espace clos de l’île, peut être vu comme le terrain d’expérimentation de la solitude et de la transformation psychologique et/ou morale du héros. En effet, les nombreuses années de vie dans l’île (28 ans chez Defoe ,17 chez F. Garde) aboutissent à une mutation radicale de l’esprit du naufragé. En outre, chez les deux romanciers, on retrouve une volonté de sobriété, un refus du pittoresque de pacotille : leur but n’est nullement se décrire des paysages exotiques, mais de mettre en valeur leur héros, dans son ingéniosité et son évolution.

Ces deux personnages, après avoir souffert de la fièvre et frôlé la mort, font une rencontre providentielle : pour Robinson, c’est la découverte de la Bible qui lui permet de rencontrer Dieu. Chez François Garde, l’apparition de la vieille indigène, alors que Narcisse est mourant, relève également du miracle, comme nous le verrons dans l’étude de texte.

Enfin, le mythe fondé par Defoe diffuse un éloge du travail, puisque c’est par son industrie que Robinson va survivre et prospérer. Le « sauvage blanc » de François Garde est lui aussi un courageux travailleur, débrouillard, qui ne rechigne jamais à donner un coup de main : d’ailleurs, l’auteur prend soin de souligner cette caractéristique dans plusieurs épisodes du roman. Sans toutefois que l’on puisse parler d’éloge du travail chez François Garde, la similitude est frappante.

Quelques différences notables peuvent pourtant être dégagées : chez Defoe, l’île est accueillante et l’eau et la nourriture y sont abondantes, ce qui n’est nullement le cas dans le roman de François Garde. La tonalité de l’aventure en est donc assombrie, du moins au début. La véritable richesse de l’île, chez François Garde, est la chaleur humaine, celle des sauvages qui ont fait de Narcisse l’un des leurs : ce sentiment est perceptible surtout à la fin du roman, lorsque Narcisse se met à rire avec les indigènes : bien qu’ils ne puissent encore communiquer aisément, ils ressentent pourtant une réelle communion humaine par le rire.

Par ailleurs, l’œuvre de Defoe peut être lue comme une apologie de l’homme blanc et de la civilisation, par opposition à la barbarie des cannibales dont il découvre des traces. Il n’en est rien chez François Garde, au contraire : la sagesse et la tempérance de Narcisse paraissent parfois supérieures à celles de ses congénères « civilisés » et les réactions dédaigneuses des membres de la société de géographie ne font guère honneur à l’esprit « civilisé ».

Si l’on examine maintenant l’œuvre de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, lui aussi inspiré du mythe de Robinson et paru en 1967, d’importantes similitudes apparaissent également :

Le thème de la solitude traverse les deux œuvres : comme Robinson, Narcisse a d’abord cruellement souffert de ne plus pouvoir communiquer avec d’autres humains, ce qui a failli le pousser au suicide. La barrière de la langue ainsi que la divergence des conceptions le déstabilisent profondément, ce qui permet au romancier de susciter une réflexion sur ce qui fait notre identité humaine et sociale.

Mais après un long processus d’adaptation, le héros finit par s’intégrer dans l’île et ne veut plus la quitter. Robinson y reste, contrairement à Narcisse qui n’a pas cette chance en étant enlevé par les marins du John Bell. Les deux naufragés semblent partager la quête d’un bonheur impossible : en effet, Narcisse ne parvient apparemment pas à retrouver le bonheur après avoir été arraché à son univers insulaire. Il vit deux fois successivement le traumatisme du déracinement, de la perte de repères et de la solitude, ce qui est exceptionnel dans une vie humaine. Le héros de Tournier est finalement plus heureux, puisqu’à la fin il reste dans son île, selon son désir.

Comme le Robinson de Tournier, Narcisse a rompu avec son passé et ses anciennes valeurs, et est donc considéré comme un étranger lorsqu’il revient dans son pays. Ce sentiment d’étrangeté traverse aussi bien l’œuvre de François Garde que celle de Tournier. Les deux romans véhiculent ainsi une remise en cause des valeurs sociales des « Blancs » occidentaux, notamment la recherche du profit. Un exemple parlant de l’abandon des valeurs est la perte du sens de la propriété : pour Narcisse, désormais, tout ce qui appartient à autrui lui appartient de même, et vice versa. Les efforts de Vallombrun pour lui réinculquer la notion de propriété resteront vains. On retrouve cette caractéristique propre aux « sauvages » chez le Robinson de Tournier. Évidemment, cette conception de la vie pose de nombreux problèmes lors du retour de Narcisse à la civilisation.

À l’appât du gain et des biens, les deux romanciers opposent des plaisirs simples comme le rire, dont Vendredi a appris la valeur à Robinson, et qui est aussi considéré comme un élément socialement fédérateur chez François Garde, notamment dans la scène de rire général chez les Sauvages, à cause de .l’idée de Narcisse de se décorer le corps avec de la terre. Narcisse comme Robinson manifestent donc un détachement vis-à-vis du profit matériel, de la gloire, de tout ce qui a du prix pour les Blancs. En ce sens, les conceptions du « sauvage » se trouvent valorisées par rapport à celles de l’homme blanc, ce qui n’était absolument pas le cas chez Defoe, au contraire.

On remarque cependant une divergence importante entre les deux œuvres : chez François Garde, on l’a vu, Narcisse se distingue notamment par son ardeur au travail qui suscite la surprise de ses compatriotes ; dans Vendredi, au contraire, Robinson désapprend à travailler, et s’oriente vers une vie sans contraintes, ce qui est un autre indice du rejet du modèle occidental de croissance économique.

En conclusion, j’ai particulièrement apprécié ce roman, car il offre le dépaysement du roman d’aventures traditionnel, sans jamais tomber pour autant dans des effets de pittoresque. Au contraire, les desriptions sont sobres, presque dépouillées, le paysage aride de l’île est aux antipodes du cliché de l’île luxuriante et ensoleillée, et le dénouement n’en est pas vraiment un, puisque de nombreuses parts de mystère sont préservées : le lecteur n’entendra jamais Narcisse faire le récit de ses aventure, ne saura pas ce qu’il est devenu. Ainsi, toute « facilité » a été volontairement évitée par l’auteur. Ces parcelles de mystère, zones d’ombre du roman, stimulent finalement l’imagination du lecteur qui continue à méditer et à s’interroger, après le dénouement, sur ce qui fait l’être humain et la « civilisation ».

Bibliographie

Narcisse Pelletier (témoignage recueilli par MERLAND, Constant : préf. PECOT, Philippe). Chez les Sauvages : dix-sept ans de la vie d'un mousse vendéen dans une tribu cannibale (1858-1875), La Roche-sur-Yon : éditions Cosmopole, mai 2002 ; réédition de Dix-sept ans chez les sauvages. Les aventures de Narcisse Pelletier par MERLAND, Constant en 1876.

Romans :

ANDERSON, Stephanie. Pelletier : The Forgotten Castaway of Cape York. Melbourne Books, 2009. Avec un chapitre d'Athol Chase « Pama Malngkana: the Sandbeach People of Cape York » (p. 91).

TROGOFF, Maurice. Mémoires sauvages. Liv’Editions, 2002.

ROUILLE, Joseph. La prodigieuse et véritable aventure d’un mousse vendéen. Offset Cinq, 2002.

Source:

via