Êtes-vous d'accord ?

1 - Notez les sept conseils pour bien écrire une lettre.2 - Est-ce que vous pensez qu'il faut les suivre tous pour rédiger une lettre formelle? Justifiez votre réponse.

mardi 31 janvier 2017

lundi 30 janvier 2017

FRANÇOIS GARDE, "LE SAUVAGE BLANC", ch. 2

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION (pour le lundi 6 février) (10 points)

1. Comment Narcisse demande-t-il à la vieille femme de lui donner à manger? (pp. 55-56)

2. Que pense-t-il des sauvages qui se cachent de lui? (p. 62-63)

3. De quoi a-t-il peur? (pp. 64-65)

4. Comment Octave organise-t-il ses leçons de français et quels en sont les résultats? (pp. 76-78)

5. Pourquoi Octave considére-t-il important d'obtenir de l'information sur d'autres naufragés ? (pp. 79-80)

Image: Vieille femme aborigène d'Australie, via.

dimanche 22 janvier 2017

FRANÇOIS GARDE, "LE SAUVAGE BLANC", chapitre 1

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION: (à faire sur le cahier pour le 30 janvier) (10 points)

1. Comment Narcise pense-t-il avoir recouvré un peu de dignité deux jours après son abandon sur l'île? (p. 27) (1 point)

2. Pourquoi s'abandonne-t-il à l'idée de mourir? (pp. 30-31) (1 p.)

3. Pourquoi Octave de Vallombrun considére-t-il que "voyager est un métier, non un loisir"? (pp. 32-33) (2 p.)

4. Pourquoi Octave est-il déçu comme voyageur et explorateur? (pp. 35-36) (2 p.)

5. Pourquoi se méfie-t-il de l'histoire du Sauvage Blanc? (p. 38) (1 p.)

6. Comment Octave reconnait-t-il le Sauvage comme Français? (pp. 44-48) (2 p.)

7. Par quelles raisons Octave accepte-t-il de ramener le Sauvage en France? (pp. 50-51) (2 p.)

FRANÇOIS GARDE, "CE QU'IL ADVINT DU SAUVAGE BLANC", résumé et rapports avec le "Robinson Crusoe" de Defoe et "Vendredi" de Michel Tournier

Né en 1959, François Garde a notamment été secrétaire général adjoint de la Nouvelle Calédonie et administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises : il a occupé ces fonctions de 1991 à 2010. Il a écrit deux essais : Les Institutions de la Nouvelle-Calédonie, publié en 2003, et Paul-Émile Victor et la France de l'Antarctique, paru en 2006. Avec Ce qu’il advint du sauvage blanc, publié en 2012, il signe son premier roman, inspiré d’un fait réel. L’ouvrage a reçu le Goncourt du premier roman et le prix Jean Giono.

Résumé

Le roman relate l’abandon accidentel d’un jeune matelot vendéen, Narcisse Pelletier, sur une plage d’Australie au milieu du XIXème siècle. Son navire, la goélette Saint-Paul, a accosté sur une île pour refaire des réserves d’eau. Après s’être aventuré dans l’île et éloigné de ses camarades d’équipage, en cherchant vainement un point d’eau sur cette terre inhospitalière, Narcisse se rend compte au bout de quelques instants que la goélette est repartie sans lui. D’abord persuadé que l’équipage va revenir le chercher, il finit par se rendre à l’évidence : les jours passent mais le Saint-Paul ne revient pas.

Narcisse semble condamné à mourir de faim et de soif lorsque survient une vieille femme noire qui le nourrit et prend soin de lui. Peu de temps après, elle l’emmène vers sa tribu, des aborigènes nus qui vivent de chasse et de pêche. Peu à peu adopté par ce peuple, Narcisse apprend leur savoir-faire et, progressivement, leur langue. Il a surtout conscience qu’il ne pourra pas survivre sans eux. Au fil des années, aucun bateau n’ayant abordé l’île, il oublie presque complètement son passé et sa langue maternelle.

Ce n’est que dix-sept ans plus tard qu’un navire anglais, le John Bell, fait escale sur l’île et recueille Narcisse, quasiment de force : les marins, s’étant aperçus qu’il était blanc, l’attirent vers le bateau puis le font embarquer par surprise. Ainsi, arraché une deuxième fois à son milieu familier, Narcisse Pelletier est ramené en France où un passionné de géographie va le prendre sous sa protection et chercher à résoudre l’énigme de son aventure : Octave de Vallombrun.

Pendant plusieurs années, Vallombrun va essayer de réapprendre à Narcisse la langue française et les usages « civilisés ». Il espère surtout que Narcisse va lui raconter son aventure, son passé avant d’échouer sur l’île et comment il est lui-même devenu un sauvage. Cependant, malgré tous les efforts de Vallombrun, Narcisse Pelletier ne reparlera le français que par bribes maladroites et refusera toujours d’évoquer son passé et les « sauvages » ; les questions que son protecteur lui pose semblent même le torturer moralement : il ne peut visiblement se consoler de son brutal déracinement.

Vallombrun va tenter d’intéresser la société de géographie dont il est membre au cas de Narcisse, mais sans succès : les chercheurs ne voient en lui qu’un idiot mutique, traumatisé ou amnésique. Rompant avec la société de géographie, Vallombrun se passionne de plus en plus pour son protégé, allant jusqu’à financer personnellement quatre expéditions en Australie pour essayer de retrouver la descendance présumée de Narcisse, sans résultat. Il pense même avoir découvert, grâce à ses études sur Narcisse, les bases d’une nouvelle théorie du développement humain qu‘il essaiera vainement de formuler.

En 1867, Narcisse Pelletier disparaît peu après avoir subi des questions trop insistantes de Vallombrun sur son passé. Un an plus tard, son protecteur meurt. Il lègue une somme importante à Narcisse, mais sa famille fera casser le testament, ne comprenant pas son attachement pour ce sauvage. Nous ne saurons pas ce qu’est devenu Narcisse Pelletier.

Un roman inspiré d’un fait réel

Narcisse Pelletier est le nom d’un vrai matelot du XIXèmesiècle, natif de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, et dont l’extraordinaire destin a passionné la presse de son époque et, par la suite, inspiré plusieurs écrivains. Ses témoignages, recueillis par Constant Merlan, ont notamment été publiés en 1876 sous le titre Dix-sept ans chez les sauvages. Les aventures de Narcisse Pelletier. Contrairement au personnage du roman, le vrai Narcisse a donc narré ses aventures et François Garde possédait donc suffisamment de détails pour les utiliser comme matière première. Ce matelot s’est trouvé abandonné sur une île au large de la péninsule de cap York dans le Queensland, dans les circonstances racontées par François Garde.

Narcisse Pelletier est le nom d’un vrai matelot du XIXèmesiècle, natif de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, et dont l’extraordinaire destin a passionné la presse de son époque et, par la suite, inspiré plusieurs écrivains. Ses témoignages, recueillis par Constant Merlan, ont notamment été publiés en 1876 sous le titre Dix-sept ans chez les sauvages. Les aventures de Narcisse Pelletier. Contrairement au personnage du roman, le vrai Narcisse a donc narré ses aventures et François Garde possédait donc suffisamment de détails pour les utiliser comme matière première. Ce matelot s’est trouvé abandonné sur une île au large de la péninsule de cap York dans le Queensland, dans les circonstances racontées par François Garde.

Il a été recueilli dans le clan des Uutaalnganu, un des groupes linguistiques des Pama Malngkana ou Sandbeach People, qui l’ont rebaptisé « Amglo », et avec qui il a vécu pendant dix-sept ans. Ces éléments ont été conservés dans le roman, ainsi que les grandes lignes de son retour en France en 1875 : il se marie et devient gardien de phare dans l’estuaire de la Loire. Dans la réalité, nous savons que Narcisse Pelletier est mort à Saint-Nazaire. Plusieurs sources mentionnent qu’il a peiné à se réadapter à la vie dans son milieu natal. Selon l’auteur Constant Merland, « ce n’était plus un Français, c’était un Australien ». Cet aspect, largement exploité par François Garde, constitue même l’enjeu principal du roman et l’écueil auquel se heurtera Octave de Vallombrun dans ses vaines tentatives pour « rééduquer » son protégé. En revanche, on remarque que le romancier n’a pas exploité les éléments à valeur de description ethnographique de la vie dans l’île, qui sont abondants dans les témoignages de Pelletier. Il a préféré réinventer le milieu de l’île et les caractéristiques de ses habitants, et sacrifier tout aspect exotique à son exigence de sobriété.

Une structure particulière

La particularité du roman réside dans sa structure : l’auteur fait alterner deux situations d’énonciation différentes : la situation de Narcisse Pelletier sur son île après le départ du Saint-Paul, et la partie « épistolaire » constituée des longues lettres adressées par Octave de Vallombrun au président de la société de géographie. Ainsi, le premier chapitre, qui met en scène Narcisse se retrouvant seul sur l’île, est suivi d’une lettre de Vallombrun à « Monsieur le président », datée de 1861. Le chapitre 2 se déroule de nouveau dans l’île et est suivi d’une deuxième lettre de Vallombrun au même destinataire ; cette alternance est parfaitement respectée jusqu’à la fin du roman. Les lettres de Vallombrun sont datées de 1861 et 1862, puis de 1867 pour les dernières. Le lecteur ne voit jamais les réponses du président. Les deux dernières lettres sont adressées par la sœur d’Octave, Charlotte de Vallombrun, au président, après le décès d’Octave : l’une nous révèle le contenu du testament d’Octave.

Les caractéristiques du récit

Dans les chapitres qui retracent la survie de Narcisse chez les « sauvages », la narration est aux temps habituels du passé, passé simple et imparfait, sauf certains passages, au cœur du roman, qui sont au présent de narration, rendant l’action plus prégnante pour le lecteur.

Dans ses lettres, Vallombrun utilise fréquemment le présent de narration pour raconter les réactions et les progrès de Narcisse, ce qui rappelle le ton du journal ou les précisions d’un compte rendu scientifique, comme le montre cet exemple :

Résumé

Le roman relate l’abandon accidentel d’un jeune matelot vendéen, Narcisse Pelletier, sur une plage d’Australie au milieu du XIXème siècle. Son navire, la goélette Saint-Paul, a accosté sur une île pour refaire des réserves d’eau. Après s’être aventuré dans l’île et éloigné de ses camarades d’équipage, en cherchant vainement un point d’eau sur cette terre inhospitalière, Narcisse se rend compte au bout de quelques instants que la goélette est repartie sans lui. D’abord persuadé que l’équipage va revenir le chercher, il finit par se rendre à l’évidence : les jours passent mais le Saint-Paul ne revient pas.

Narcisse semble condamné à mourir de faim et de soif lorsque survient une vieille femme noire qui le nourrit et prend soin de lui. Peu de temps après, elle l’emmène vers sa tribu, des aborigènes nus qui vivent de chasse et de pêche. Peu à peu adopté par ce peuple, Narcisse apprend leur savoir-faire et, progressivement, leur langue. Il a surtout conscience qu’il ne pourra pas survivre sans eux. Au fil des années, aucun bateau n’ayant abordé l’île, il oublie presque complètement son passé et sa langue maternelle.

Ce n’est que dix-sept ans plus tard qu’un navire anglais, le John Bell, fait escale sur l’île et recueille Narcisse, quasiment de force : les marins, s’étant aperçus qu’il était blanc, l’attirent vers le bateau puis le font embarquer par surprise. Ainsi, arraché une deuxième fois à son milieu familier, Narcisse Pelletier est ramené en France où un passionné de géographie va le prendre sous sa protection et chercher à résoudre l’énigme de son aventure : Octave de Vallombrun.

Pendant plusieurs années, Vallombrun va essayer de réapprendre à Narcisse la langue française et les usages « civilisés ». Il espère surtout que Narcisse va lui raconter son aventure, son passé avant d’échouer sur l’île et comment il est lui-même devenu un sauvage. Cependant, malgré tous les efforts de Vallombrun, Narcisse Pelletier ne reparlera le français que par bribes maladroites et refusera toujours d’évoquer son passé et les « sauvages » ; les questions que son protecteur lui pose semblent même le torturer moralement : il ne peut visiblement se consoler de son brutal déracinement.

Vallombrun va tenter d’intéresser la société de géographie dont il est membre au cas de Narcisse, mais sans succès : les chercheurs ne voient en lui qu’un idiot mutique, traumatisé ou amnésique. Rompant avec la société de géographie, Vallombrun se passionne de plus en plus pour son protégé, allant jusqu’à financer personnellement quatre expéditions en Australie pour essayer de retrouver la descendance présumée de Narcisse, sans résultat. Il pense même avoir découvert, grâce à ses études sur Narcisse, les bases d’une nouvelle théorie du développement humain qu‘il essaiera vainement de formuler.

En 1867, Narcisse Pelletier disparaît peu après avoir subi des questions trop insistantes de Vallombrun sur son passé. Un an plus tard, son protecteur meurt. Il lègue une somme importante à Narcisse, mais sa famille fera casser le testament, ne comprenant pas son attachement pour ce sauvage. Nous ne saurons pas ce qu’est devenu Narcisse Pelletier.

Un roman inspiré d’un fait réel

Narcisse Pelletier est le nom d’un vrai matelot du XIXèmesiècle, natif de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, et dont l’extraordinaire destin a passionné la presse de son époque et, par la suite, inspiré plusieurs écrivains. Ses témoignages, recueillis par Constant Merlan, ont notamment été publiés en 1876 sous le titre Dix-sept ans chez les sauvages. Les aventures de Narcisse Pelletier. Contrairement au personnage du roman, le vrai Narcisse a donc narré ses aventures et François Garde possédait donc suffisamment de détails pour les utiliser comme matière première. Ce matelot s’est trouvé abandonné sur une île au large de la péninsule de cap York dans le Queensland, dans les circonstances racontées par François Garde.

Narcisse Pelletier est le nom d’un vrai matelot du XIXèmesiècle, natif de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, et dont l’extraordinaire destin a passionné la presse de son époque et, par la suite, inspiré plusieurs écrivains. Ses témoignages, recueillis par Constant Merlan, ont notamment été publiés en 1876 sous le titre Dix-sept ans chez les sauvages. Les aventures de Narcisse Pelletier. Contrairement au personnage du roman, le vrai Narcisse a donc narré ses aventures et François Garde possédait donc suffisamment de détails pour les utiliser comme matière première. Ce matelot s’est trouvé abandonné sur une île au large de la péninsule de cap York dans le Queensland, dans les circonstances racontées par François Garde.Il a été recueilli dans le clan des Uutaalnganu, un des groupes linguistiques des Pama Malngkana ou Sandbeach People, qui l’ont rebaptisé « Amglo », et avec qui il a vécu pendant dix-sept ans. Ces éléments ont été conservés dans le roman, ainsi que les grandes lignes de son retour en France en 1875 : il se marie et devient gardien de phare dans l’estuaire de la Loire. Dans la réalité, nous savons que Narcisse Pelletier est mort à Saint-Nazaire. Plusieurs sources mentionnent qu’il a peiné à se réadapter à la vie dans son milieu natal. Selon l’auteur Constant Merland, « ce n’était plus un Français, c’était un Australien ». Cet aspect, largement exploité par François Garde, constitue même l’enjeu principal du roman et l’écueil auquel se heurtera Octave de Vallombrun dans ses vaines tentatives pour « rééduquer » son protégé. En revanche, on remarque que le romancier n’a pas exploité les éléments à valeur de description ethnographique de la vie dans l’île, qui sont abondants dans les témoignages de Pelletier. Il a préféré réinventer le milieu de l’île et les caractéristiques de ses habitants, et sacrifier tout aspect exotique à son exigence de sobriété.

Une structure particulière

La particularité du roman réside dans sa structure : l’auteur fait alterner deux situations d’énonciation différentes : la situation de Narcisse Pelletier sur son île après le départ du Saint-Paul, et la partie « épistolaire » constituée des longues lettres adressées par Octave de Vallombrun au président de la société de géographie. Ainsi, le premier chapitre, qui met en scène Narcisse se retrouvant seul sur l’île, est suivi d’une lettre de Vallombrun à « Monsieur le président », datée de 1861. Le chapitre 2 se déroule de nouveau dans l’île et est suivi d’une deuxième lettre de Vallombrun au même destinataire ; cette alternance est parfaitement respectée jusqu’à la fin du roman. Les lettres de Vallombrun sont datées de 1861 et 1862, puis de 1867 pour les dernières. Le lecteur ne voit jamais les réponses du président. Les deux dernières lettres sont adressées par la sœur d’Octave, Charlotte de Vallombrun, au président, après le décès d’Octave : l’une nous révèle le contenu du testament d’Octave.

Les caractéristiques du récit

Dans les chapitres qui retracent la survie de Narcisse chez les « sauvages », la narration est aux temps habituels du passé, passé simple et imparfait, sauf certains passages, au cœur du roman, qui sont au présent de narration, rendant l’action plus prégnante pour le lecteur.

Dans ses lettres, Vallombrun utilise fréquemment le présent de narration pour raconter les réactions et les progrès de Narcisse, ce qui rappelle le ton du journal ou les précisions d’un compte rendu scientifique, comme le montre cet exemple :

« […] lorsque je l’interroge [Narcisse], il sourit, ne répond pas et n’explique pas son silence. Il est également muet sur les circonstances de son arrivée en Australie, et sa vie avant le naufrage, ou même sur sa jeunesse. » (Lettre IV, p.106)

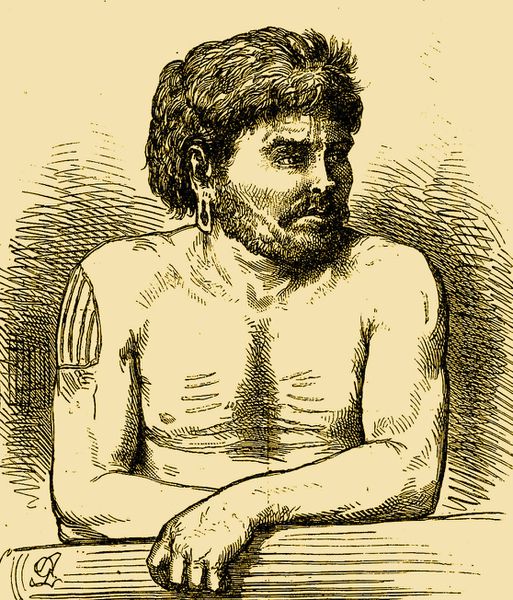

La technique est la même pour la description méticuleuse d’un tatouage tribal de Narcisse, qui s’étend sur neuf lignes :

« une scarification part du biceps, s’enroule deux fois autour de l’avant-bras et vient finir sur le dos de la main.[…] » (Lettre IX, p.213).

Dans les lettres, ce présent alterne avec les temps du passé pour raconter les actions, ce qui donne à ces longues missives l’aspect de mini-romans captivants.

Le point de vue adopté suit la dualité de la structure : dans les chapitres situés sur l’île, nous voyons à travers le regard de Narcisse, en focalisation interne, ce qui permet au narrateur de nous faire partager toute la gamme de ses sentiments et sensations physiques : détresse, abandon, faim et soif qui le torturent, piqûres des insectes et morsure douloureuse du soleil. La narration est à la troisième personne, comme classiquement dans le roman d’aventures.

En revanche, dans les lettres, c’est bien logiquement le point de vue de leur auteur, Octave, qui est adopté et elles sont bien sûr rédigées à la première personne. Ces lettres sont un moyen de s’épancher et de confier les espoirs et les déceptions que lui cause Narcisse, et qu’il ne peut partager ni avec sa famille ni avec la société de géographie, puisque tous semblent désapprouver son attachement pour le « Sauvage ».

Comme nous l’avons dit, les lettres du président ne sont jamais publiées et l’on se demande d’ailleurs si ces réponses intéressent tant Vallombrun : les lettres feraient tout autant pour lui office de journal et de carnet scientifique lui permettant de consigner très régulièrement ses impressions et l’avancée de son étude, dans laquelle il finit par s’enfermer.

Le mythe de Robinson Crusoé

Ainsi on peut considérer que Ce qu’il advint du sauvage blanc se situe à mi-chemin entre le roman épistolaire et le récit d’aventures, deux traditions littéraires aussi fortes l’une que l’autre. On peut également employer le terme de roman d’apprentissage, apprentissage qui serait à la fois celui, demi-échec, de Narcisse, qui réapprend péniblement la vie « civilisée », et celui de Vallombrun qui se rend compte, à regret, qu’il ne pourra rien apprendre de ce « Sauvage » et que son « cas » ne fera que faiblement progresser la science.

Ce qu’il advint du sauvage blanc rappelle d’emblée au lecteur les grands romans d’aventure comme le Robinson Crsuoé de Defoe, œuvre mythique considérée comme l’un des premiers romans anglais, etVendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier.

Le récit correspond tout à fait à la définition de la robinsonnade selon le Petit Robert : un « récit d’aventures, loin de la civilisation, en utilisant les seules ressources de la nature », et qui repose sur trois motifs fondamentaux : le naufrage, la vie isolée sur l’île et le retour au monde des hommes ; on peut également y ajouter un quatrième motif, mineur, celui de la rencontre avec l’autre, qui dans ce cas serait la rencontre avec Octave de Vallombrun. C’est pourquoi il paraît intéressant d’examiner les points communs et les différences avec l’œuvre de Defoe et celle de Michel Tournier.

Dans un premier temps, si l’on étudie le roman de François Garde à la lumière du Robinson de Defoe, une similitude de genre apparaît : les deux peuvent être définis à la fois comme des romans d’aventures et comme des romans d’apprentissage. En effet, tous deux s’inscrivent dans la tradition plus ancienne du récit de voyages, qui implique une narration rétrospective et la présence de motifs tels que voyages, tempêtes, navigation.

D’autre part, pour brosser leur protagoniste, les deux auteurs se sont inspirés de personnages réels. Leur environnement, l’espace clos de l’île, peut être vu comme le terrain d’expérimentation de la solitude et de la transformation psychologique et/ou morale du héros. En effet, les nombreuses années de vie dans l’île (28 ans chez Defoe ,17 chez F. Garde) aboutissent à une mutation radicale de l’esprit du naufragé. En outre, chez les deux romanciers, on retrouve une volonté de sobriété, un refus du pittoresque de pacotille : leur but n’est nullement se décrire des paysages exotiques, mais de mettre en valeur leur héros, dans son ingéniosité et son évolution.

Ces deux personnages, après avoir souffert de la fièvre et frôlé la mort, font une rencontre providentielle : pour Robinson, c’est la découverte de la Bible qui lui permet de rencontrer Dieu. Chez François Garde, l’apparition de la vieille indigène, alors que Narcisse est mourant, relève également du miracle, comme nous le verrons dans l’étude de texte.

Enfin, le mythe fondé par Defoe diffuse un éloge du travail, puisque c’est par son industrie que Robinson va survivre et prospérer. Le « sauvage blanc » de François Garde est lui aussi un courageux travailleur, débrouillard, qui ne rechigne jamais à donner un coup de main : d’ailleurs, l’auteur prend soin de souligner cette caractéristique dans plusieurs épisodes du roman. Sans toutefois que l’on puisse parler d’éloge du travail chez François Garde, la similitude est frappante.

Le point de vue adopté suit la dualité de la structure : dans les chapitres situés sur l’île, nous voyons à travers le regard de Narcisse, en focalisation interne, ce qui permet au narrateur de nous faire partager toute la gamme de ses sentiments et sensations physiques : détresse, abandon, faim et soif qui le torturent, piqûres des insectes et morsure douloureuse du soleil. La narration est à la troisième personne, comme classiquement dans le roman d’aventures.

En revanche, dans les lettres, c’est bien logiquement le point de vue de leur auteur, Octave, qui est adopté et elles sont bien sûr rédigées à la première personne. Ces lettres sont un moyen de s’épancher et de confier les espoirs et les déceptions que lui cause Narcisse, et qu’il ne peut partager ni avec sa famille ni avec la société de géographie, puisque tous semblent désapprouver son attachement pour le « Sauvage ».

Comme nous l’avons dit, les lettres du président ne sont jamais publiées et l’on se demande d’ailleurs si ces réponses intéressent tant Vallombrun : les lettres feraient tout autant pour lui office de journal et de carnet scientifique lui permettant de consigner très régulièrement ses impressions et l’avancée de son étude, dans laquelle il finit par s’enfermer.

Le mythe de Robinson Crusoé

Ainsi on peut considérer que Ce qu’il advint du sauvage blanc se situe à mi-chemin entre le roman épistolaire et le récit d’aventures, deux traditions littéraires aussi fortes l’une que l’autre. On peut également employer le terme de roman d’apprentissage, apprentissage qui serait à la fois celui, demi-échec, de Narcisse, qui réapprend péniblement la vie « civilisée », et celui de Vallombrun qui se rend compte, à regret, qu’il ne pourra rien apprendre de ce « Sauvage » et que son « cas » ne fera que faiblement progresser la science.

Ce qu’il advint du sauvage blanc rappelle d’emblée au lecteur les grands romans d’aventure comme le Robinson Crsuoé de Defoe, œuvre mythique considérée comme l’un des premiers romans anglais, etVendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier.

Le récit correspond tout à fait à la définition de la robinsonnade selon le Petit Robert : un « récit d’aventures, loin de la civilisation, en utilisant les seules ressources de la nature », et qui repose sur trois motifs fondamentaux : le naufrage, la vie isolée sur l’île et le retour au monde des hommes ; on peut également y ajouter un quatrième motif, mineur, celui de la rencontre avec l’autre, qui dans ce cas serait la rencontre avec Octave de Vallombrun. C’est pourquoi il paraît intéressant d’examiner les points communs et les différences avec l’œuvre de Defoe et celle de Michel Tournier.

Dans un premier temps, si l’on étudie le roman de François Garde à la lumière du Robinson de Defoe, une similitude de genre apparaît : les deux peuvent être définis à la fois comme des romans d’aventures et comme des romans d’apprentissage. En effet, tous deux s’inscrivent dans la tradition plus ancienne du récit de voyages, qui implique une narration rétrospective et la présence de motifs tels que voyages, tempêtes, navigation.

D’autre part, pour brosser leur protagoniste, les deux auteurs se sont inspirés de personnages réels. Leur environnement, l’espace clos de l’île, peut être vu comme le terrain d’expérimentation de la solitude et de la transformation psychologique et/ou morale du héros. En effet, les nombreuses années de vie dans l’île (28 ans chez Defoe ,17 chez F. Garde) aboutissent à une mutation radicale de l’esprit du naufragé. En outre, chez les deux romanciers, on retrouve une volonté de sobriété, un refus du pittoresque de pacotille : leur but n’est nullement se décrire des paysages exotiques, mais de mettre en valeur leur héros, dans son ingéniosité et son évolution.

Ces deux personnages, après avoir souffert de la fièvre et frôlé la mort, font une rencontre providentielle : pour Robinson, c’est la découverte de la Bible qui lui permet de rencontrer Dieu. Chez François Garde, l’apparition de la vieille indigène, alors que Narcisse est mourant, relève également du miracle, comme nous le verrons dans l’étude de texte.

Enfin, le mythe fondé par Defoe diffuse un éloge du travail, puisque c’est par son industrie que Robinson va survivre et prospérer. Le « sauvage blanc » de François Garde est lui aussi un courageux travailleur, débrouillard, qui ne rechigne jamais à donner un coup de main : d’ailleurs, l’auteur prend soin de souligner cette caractéristique dans plusieurs épisodes du roman. Sans toutefois que l’on puisse parler d’éloge du travail chez François Garde, la similitude est frappante.

Quelques différences notables peuvent pourtant être dégagées : chez Defoe, l’île est accueillante et l’eau et la nourriture y sont abondantes, ce qui n’est nullement le cas dans le roman de François Garde. La tonalité de l’aventure en est donc assombrie, du moins au début. La véritable richesse de l’île, chez François Garde, est la chaleur humaine, celle des sauvages qui ont fait de Narcisse l’un des leurs : ce sentiment est perceptible surtout à la fin du roman, lorsque Narcisse se met à rire avec les indigènes : bien qu’ils ne puissent encore communiquer aisément, ils ressentent pourtant une réelle communion humaine par le rire.

Par ailleurs, l’œuvre de Defoe peut être lue comme une apologie de l’homme blanc et de la civilisation, par opposition à la barbarie des cannibales dont il découvre des traces. Il n’en est rien chez François Garde, au contraire : la sagesse et la tempérance de Narcisse paraissent parfois supérieures à celles de ses congénères « civilisés » et les réactions dédaigneuses des membres de la société de géographie ne font guère honneur à l’esprit « civilisé ».

Si l’on examine maintenant l’œuvre de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, lui aussi inspiré du mythe de Robinson et paru en 1967, d’importantes similitudes apparaissent également :

Le thème de la solitude traverse les deux œuvres : comme Robinson, Narcisse a d’abord cruellement souffert de ne plus pouvoir communiquer avec d’autres humains, ce qui a failli le pousser au suicide. La barrière de la langue ainsi que la divergence des conceptions le déstabilisent profondément, ce qui permet au romancier de susciter une réflexion sur ce qui fait notre identité humaine et sociale.

Mais après un long processus d’adaptation, le héros finit par s’intégrer dans l’île et ne veut plus la quitter. Robinson y reste, contrairement à Narcisse qui n’a pas cette chance en étant enlevé par les marins du John Bell. Les deux naufragés semblent partager la quête d’un bonheur impossible : en effet, Narcisse ne parvient apparemment pas à retrouver le bonheur après avoir été arraché à son univers insulaire. Il vit deux fois successivement le traumatisme du déracinement, de la perte de repères et de la solitude, ce qui est exceptionnel dans une vie humaine. Le héros de Tournier est finalement plus heureux, puisqu’à la fin il reste dans son île, selon son désir.

Comme le Robinson de Tournier, Narcisse a rompu avec son passé et ses anciennes valeurs, et est donc considéré comme un étranger lorsqu’il revient dans son pays. Ce sentiment d’étrangeté traverse aussi bien l’œuvre de François Garde que celle de Tournier. Les deux romans véhiculent ainsi une remise en cause des valeurs sociales des « Blancs » occidentaux, notamment la recherche du profit. Un exemple parlant de l’abandon des valeurs est la perte du sens de la propriété : pour Narcisse, désormais, tout ce qui appartient à autrui lui appartient de même, et vice versa. Les efforts de Vallombrun pour lui réinculquer la notion de propriété resteront vains. On retrouve cette caractéristique propre aux « sauvages » chez le Robinson de Tournier. Évidemment, cette conception de la vie pose de nombreux problèmes lors du retour de Narcisse à la civilisation.

À l’appât du gain et des biens, les deux romanciers opposent des plaisirs simples comme le rire, dont Vendredi a appris la valeur à Robinson, et qui est aussi considéré comme un élément socialement fédérateur chez François Garde, notamment dans la scène de rire général chez les Sauvages, à cause de .l’idée de Narcisse de se décorer le corps avec de la terre. Narcisse comme Robinson manifestent donc un détachement vis-à-vis du profit matériel, de la gloire, de tout ce qui a du prix pour les Blancs. En ce sens, les conceptions du « sauvage » se trouvent valorisées par rapport à celles de l’homme blanc, ce qui n’était absolument pas le cas chez Defoe, au contraire.

On remarque cependant une divergence importante entre les deux œuvres : chez François Garde, on l’a vu, Narcisse se distingue notamment par son ardeur au travail qui suscite la surprise de ses compatriotes ; dans Vendredi, au contraire, Robinson désapprend à travailler, et s’oriente vers une vie sans contraintes, ce qui est un autre indice du rejet du modèle occidental de croissance économique.

En conclusion, j’ai particulièrement apprécié ce roman, car il offre le dépaysement du roman d’aventures traditionnel, sans jamais tomber pour autant dans des effets de pittoresque. Au contraire, les desriptions sont sobres, presque dépouillées, le paysage aride de l’île est aux antipodes du cliché de l’île luxuriante et ensoleillée, et le dénouement n’en est pas vraiment un, puisque de nombreuses parts de mystère sont préservées : le lecteur n’entendra jamais Narcisse faire le récit de ses aventure, ne saura pas ce qu’il est devenu. Ainsi, toute « facilité » a été volontairement évitée par l’auteur. Ces parcelles de mystère, zones d’ombre du roman, stimulent finalement l’imagination du lecteur qui continue à méditer et à s’interroger, après le dénouement, sur ce qui fait l’être humain et la « civilisation ».

Bibliographie

Narcisse Pelletier (témoignage recueilli par MERLAND, Constant : préf. PECOT, Philippe). Chez les Sauvages : dix-sept ans de la vie d'un mousse vendéen dans une tribu cannibale (1858-1875), La Roche-sur-Yon : éditions Cosmopole, mai 2002 ; réédition de Dix-sept ans chez les sauvages. Les aventures de Narcisse Pelletier par MERLAND, Constant en 1876.

Romans :

ANDERSON, Stephanie. Pelletier : The Forgotten Castaway of Cape York. Melbourne Books, 2009. Avec un chapitre d'Athol Chase « Pama Malngkana: the Sandbeach People of Cape York » (p. 91).

TROGOFF, Maurice. Mémoires sauvages. Liv’Editions, 2002.

ROUILLE, Joseph. La prodigieuse et véritable aventure d’un mousse vendéen. Offset Cinq, 2002.

Source: via

Libellés :

ACCULTURATION,

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS,

DEFOE,

ETHNOGRAPHIE,

FRANÇOIS GARDE,

POUR ALLER PLUS LOIN,

ROBINSON,

ROBINSONNADE,

TOURNIER,

VENDREDI

mercredi 18 janvier 2017

dimanche 15 janvier 2017

VOYAGES ET ACCULTURATION

Image: Greg Semu, "The last cannibal supper cause tomorrow we become christians"

DÉFINITION:

En sociologie, l'acculturation désigne la transformation de cultures différentes qui sont en contact permanent. Les processus en jeu dans ces rencontres sont principalement : le décalage culturel, la résistance et l'intégration. Ce concept fait l'objet de recherches en anthropologie, en histoire, en sociologie, et en psychologie.

Sa définition classique est celle proposée par Redfield, Herskovits et Linton, adoptée lors du mémorandum du Social Science Research Concil de 1936, comme : l'ensemble des phénomènes qui résultent d’un contact continu et direct entre des groupes d’individus de cultures différentes et qui entraînent des changements dans les modèles culturels originaux de l’un ou des autres groupes 1.

À partir de la fin du xixe siècle, des mouvements de population importants ont entraîné des mutations de nos sociétés tant au niveau économique et social que politique. Les chercheurs en sciences humaines et sociales s’intéressent aux problématiques portant sur les contacts interculturels et plus particulièrement à leurs effets sur les groupes et les individus1, en privilégiant les difficultés d’adaptation et d’intégration des migrants.

Dans les années 1980, plusieurs chercheurs français (Mbodj, Vasquez ou encore Clanet) soulignent les limites de ce concept. Dans le champ de la psychologie en particulier, Clanet insiste sur la nécessité de repenser la question de la rencontre interculturelle, plus particulièrement celle du changement psychoculturel en tenant compte de son caractère complexe, ambivalent et paradoxal. Ainsi, il est à l’origine, avec d'autres chercheurs en psychologie interculturelle, d’un nouveau concept, celui « d’interculturation »

Selon les chercheurs Redfield, Linton et Herskovits, l’acculturation renvoie à "l’ensemble des phénomènes résultant d’un contact continu et direct entre groupes d’individus appartenant à différentes cultures et aboutissant à des transformations qui affectent les modèles culturels originaux de l’un ou des deux groupes". Bien qu’en principe les changements soient mutuels, il existe généralement un groupe qui domine, autrement dit le groupe dominant, qui jouit d’une influence culturelle plus forte que l’autre groupe ; le groupe dominé, souvent composé de migrants et de leurs descendants4.

L’individu dans une situation d’acculturation utilise plusieurs stratégies pour s’adapter à la nouvelle société. Ces stratégies comprennent : les attitudes d’acculturation, relatives au positionnement de l’individu entre les deux cultures en contact, le niveau comportemental, qui concerne les changements de comportements individuels et de conduites sociales dans la nouvelle société (Sabatier et Berry). Certaines situations d’acculturation sont sources de difficultés et induisent le stress d’acculturation (Berry, Sabotier, Sam)4.

Le choix des stratégies d’acculturation se fait d’abord en fonction du positionnement de l’individu entre sa culture d’origine et celle de la société d’accueil. Selon Berry, le niveau attitudinal détermine le niveau comportemental et le stress d’acculturation. L’individu se positionne entre les cultures en contact selon deux dimensions : la première concerne la volonté d’avoir des contacts et des participations avec la société d’accueil et d’adopter ses valeurs. La deuxième est liée au maintien de la culture d'origine, de l’identité culturelle et de ses coutumes au sein de la société d’accueil. Ces dimensions peuvent être formulées en deux questions que se pose généralement un individu d’origine immigrée ou faisant partie d’une minorité culturelle

- Faut‐il maintenir sa culture et son identité d’origine?

- Faut‐il avoir des contacts avec les membres de la société d’accueil et participer à la vie sociale de cette société?

Le croisement des réponses " oui" ou "non" à ces questions permet de classer le choix de l’individu en quatre stratégies d’acculturation.

Avec l’assimilation, l’individu abandonne son identité et sa culture d’origine et cherche à établir des relations avec la société d’accueil. Il adopte alors la culture de la société d’accueil au détriment de sa culture d’origine. Cela peut conduire à l’absorption du groupe d’acculturation par le groupe dominant. (Sabatier et Berry)Dans l’intégration, l’individu veut à la fois maintenir sa culture et son identité d’origine et avoir des contacts avec la société d’accueil. Il participe ainsi à la vie sociale dans la société d’accueil tout en conservant sa culture d’origine. Dans ce cas, il existe plusieurs groupes ethniques distincts, coopérant tous au sein du système social général; le modèle multiculturel canadien en est un exemple (Guimond). L’individu peut alors mélanger les valeurs de sa culture d’origine et celles de la culture de la société d’accueil4.

Par la séparation, l’individu cherche à conserver son identité et sa culture d’origine, tout en évitant volontairement des interactions ou des relations avec la société d’accueil. Si cette absence de relation avec la société d’accueil est imposée par cette société elle‐même, on parlera davantage de "ségrégation". Comme Berry et Sabatier le font remarquer, c’est l’origine du choix (libre ou imposé) qui détermine ici la stratégie (séparation ou ségrégation).

Enfin, la marginalisation conduit l’individu à perdre son identité culturelle sans pouvoir établir des interactions ou des relations avec la société d’accueil. Plusieurs chercheurs parlent dans ce cas d’identité aliénée (Sabatier et Berry). Cette situation est difficile à cerner et s’accompagne de confusion identitaire collective et individuelle, voire d’angoisse. Elle relève plutôt de situations pathologiques et pourrait être le résultat de discrimination et d’exclusion à l’égard de l’individu migrant (Berry)4.

L’acculturation en géographie

En géographie, il y a un lien évident entre le concept d’acculturation et le phénomène de la migration. En effet, le déplacement d’un individu ou d’un groupe d’individus engendre souvent un processus d’acculturation dans le pays d’accueil.

L'acculturation peut très bien être expliquée dans un contexte de migration humaine. La migration désigne « le déplacement volontaire ou non d'individus ou de populations d'un pays dans un autre ou d'une région dans une autre, pour des raisons économiques, politiques ou culturelles. » Cette dernière a évolué avec le temps et a créé plusieurs typologies : la migration économique ou politique, la migration de contrainte ou volontaire. Peu importe les raisons de la migration, un processus d'acculturation de l'individu ou du groupe d'individus dans la société d'accueil se crée et varie dans la durée et dans la forme selon différents facteurs.

Selon Selim Abou5 qui s'est intéressé au phénomène, le premier facteur qui impacte l'acculturation, est d’ordre social. Celui-ci s'intéresse au cercle de connaissances du migrant qui impacte la durée d'acculturation. Selon si le migrant est entouré, il s'acculture beaucoup plus rapidement qu'un migrant qui vient seul et qui n'a pas de connaissances ou de réseau de connaissances dans la société d'accueil.

Le deuxième facteur s'intéresse à la dimension spatiale. En effet, les distances géographiques entre le pays de départ et le pays d'arrivée peut avoir un impact sur la durée et la complexité de l'acculturation. Par exemple, un migrant venant d'un pays européen s'acculture plus rapidement qu'un migrant venant d'un autre continent ou d'un pays ayant une culture très différente du pays d'accueil. D'ailleurs, les migrants plus proches géographiquement sont perçus par la société d'accueil comme des étrangers "prochain" contrairement aux autres migrants éloignés géographiquement qui sont perçus comme des étrangers "lointains". L'acculturation pour ces derniers est donc plus longue et complexe et demande un effort plus conséquent.

Enjeux

Sous l'influence du courant culturaliste, la culture a été (notamment pendant et au début du xixe siècle) perçue comme une entité bien distincte des autres, bien délimitée par des "frontières". Dès lors, tout contact d'une culture avec une autre risque d'en altérer la pureté. Dans ce cas, le processus d'acculturation est perçu comme une atteinte à la culture authentique.

En fait, les cultures se construisent au contact des autres et ne sont pas imperméables, isolées par des frontières bien étanches. Il n'y a donc pas de cultures pures et d'autres métissées. Toutes le sont plus ou moins à des degrés divers. L'acculturation est donc un phénomène permanent, continu et non pas occasionnel. C'est même un phénomène universel et constitutif des cultures.

Les cultures dépendent des rapports sociaux qu'entretiennent les hommes entre eux. Or ceux-ci sont souvent des rapports de force. Les différentes cultures vont donc se trouver les unes par rapport aux autres en position de force ou de faiblesse. Mais les groupes socialement les plus forts n'arrivent pas toujours à s'imposer aux groupes les plus faibles. Les cultures sont donc des ensembles en construction permanente, avec des phénomènes de structuration, déstructuration. Il n'y a pas forcément une culture donneuse et une autre receveuse. L'acculturation n'est jamais à sens unique.

Dans ce contexte, comment les populations migrantes peuvent-elles s'intégrer ? Peuvent-elles garder leurs cultures d'origine ? En fait c'est impossible, toute culture transplantée ne peut rester identique à elle-même. Les populations immigrées inventent de nouveaux modèles culturels (comme les Noirs aux États-Unis). Il y a souvent dans un premier temps méfiance ou opposition face à la culture du pays d'accueil, puis adoption d'éléments de cette culture ou au contraire parfois rejet (on parle alors de contre acculturation) pour réaffirmer certains traits de la culture d'origine. Souvent le processus est complexe, fait à la fois de mélanges, réinterprétations, assimilations, etc. On parle alors de syncrétisme qui est le métissage de traits culturels.

Formes d'acculturation

Roger Bastide, sociologue français, distingue plusieurs types d'acculturation :

- une acculturation spontanée quand les cultures sont en contact libre;

- une acculturation forcée, organisée, imposée par un groupe comme lors de la colonisation ou de l'esclavage par exemple;

- une acculturation planifiée, contrôlée, dans le but de construire à long terme une culture prolétarienne par exemple dans les ex-pays socialistes ou une culture nationale.

Mais le sociologue français Bastide n'est pas le seul à s'être intéressé aux différentes formes d'acculturation. Jean Melville Herskovits a également identifié d'autres formes d'acculturation6 :

- Acculturation à travers l’acceptation de la culture proposée ou imposée : il n’est pas question d’adaptation du plus fort au plus faible mais d’une tolérance sélective qui opère un choix parmi les modèles culturels donnés par la culture dominante

- Acculturation à travers l’isolement défensif : esquive par certains groupes de rencontrer la société d’accueil qui la ressente comme pouvant être une menace pour leur identité ethnique ou repli sur eux-mêmes sans même chercher le contact avec l’autre.

- Acculturation à travers la résistance : le contact engendre un violent mouvement d’antagonisme aux valeurs étrangères. Par exemple : la guerre de Boxers en Chine au début du xxe siècle.

- Ethnocide : Destruction totale d’une culture, qui ne passe donc pas par le processus d’acculturation. Synonyme : déculturation.

- Métissage, miscégénation, tropicalisme et transculturalité : processus de réciprocité et d’échanges entre cultures en contact. Ces divers termes renvoient à une approche intellectuelle des contacts entre groupes humains, qui s’est développée dans le contexte du colonialisme, de la stigmatisation et de l’exclusion.

Source: Wikipédia, s.u. "acculturation"

lundi 9 janvier 2017

ROBINSON ET LES ROBINSONNADES (II): La Robinsonnade comme régression. Introduccion au roman "Ce qu'il advint du sauvage blanc"

Quelques robinsonnades décrivent des situations de régression, le traumatisme du naufrage, les affres de la solitude ... Elles sont rares. Les robinsonnades sont avant tout des récits d’initiation et à ce titre elles mettent en scène de préférence le courage, l’opiniâtreté, la maîtrise de soi, la créativité, l’instinct de conservation…

Robinson n’est pas un anti-héro. C’est un héro, tout court ! Et qui plus est un héro civilisateur ! L’un des tous premiers du roman moderne, d’ailleurs. D’accord, il n’a pas l’apanage des héros des mythologies. Il en a pourtant les vertus. Il n’est ni Ulysse, ni Hercule...mais ses épreuves évoquent tout de même les grandes étapes de l’humanité, depuis l’aube des âges farouches jusqu’aux prémices de la Révolution industrielle. Ca n’est pas rien !

Ce sont des seconds rôles qui révèlent les fragilités de l’homme livré à lui-même. Deux naufragés, en particulier, nous interpellent : Ben Gunn le personnage de Robert Louis Stevenson dans « L’île au trésor » et Ayrton, l’abandonné, de « L’île mystérieuse » de Jules Verne.

Ils ont une filiation incontestable avec un certain Selkirk, le marin qui inspira Defoë. Quelques lignes lui sont consacrées dans le journal de bord de Woodes Rogers (1712). Après quatre ans et quelques de solitude, ce marin, livré à lui même sur une île de l’archipel Juan Fernandez, survécut en puisant dans cette zone réflexe mal définie qu’on appelle l’instinct de survie et qui fait miroiter un peu notre facette animale ! Peut être une foi renaissante lui évita-t-elle de sombrer définitivement dans la folie. C’est du moins l’interprétation de Steele, le journaliste qui parachève à l’époque le portrait du naufragé.

La subtilité de Jules Verne dans « L’île mystérieuse » est de proposer mine de rien, une mise en abîme inattendue : les naufragés de l’île Lincoln – Cyrus Smith en tête – sauvent Ayrton – l’abandonné - du dénuement et de la folie. C’est en quelque sorte la rencontre de Robinson Crusoé et de Selkirk

Robinson Crusoé et bien d’autres après lui, d’ailleurs, sont des héros civilisateurs qui méritent leur place au panthéon des figures mythiques de la littérature.

L’île qu’il aborde est vierge ou du moins on le présume. Elle est parfois le siège de rites cannibales ou funéraires (Mourir et Aimer sous les palmes de Konsalik). Peut être même a-t-elle accueilli auparavant quelques naufragés successifs comme l’île de Mas a Tierra par exemple.

L’île est intemporelle. C’est une nature vierge, sauvage, telle qu’à l’aube de l’humanité. Elle est souvent perçue comme un paradis préservé, inaccessible si ce n’est à l’invitation de la Providence. A moins qu’il ne s’agisse d’un purgatoire. L’île est à la fois le lieu et la source d’épreuves qui imposent une introspection et une révolution personnelle. Il faut puiser dans des ressources inexplorées, inexploitées pour en triompher avec bonheur.

L’intrusion des Robinsons, c’est l’intrusion de la civilisation, de la culture. On pourra reprocher à Defoë - Robinson le subterfuge de l’épave pour lancer sa petite entreprise mais d’autres après lui se sont amusés à jouer du dénuement de leurs naufragés et à imaginer des scénarii tous plus (im)probables les uns que les autres. Par étapes, ils gravissent les échelons de la pyramide de Masselot1. Une fois réglées les questions de survie et les besoins primaires : refuge, sécurité, alimentation, feu…les Robinsons peuvent développer toute une industrie du confort. C’est particulièrement édifiant dans « Les Robinsons Suisses » de Rodolphe Wyss.

Michel Tournier constate que « comme l’humanité de jadis, il (Robinson) était passé du stade de la cueillette et de la chasse à celui de l’agriculture et de l’élevage ». Lionel Dupuy pousse plus loin l’analyse dans un article sur « L’île mystérieuse » lorsqu’il compare l’industrieusité de Cyrus Smith et de ses compagnons aux étapes qui mène l’humanité de l’industrie préhistorique à la révolution l’industrielle en quelque sorte. La nature est gratifiante. Elle se prête au travail de la poterie, de la métallurgie jusqu’à la réalisation de nitroglycérine, d’ascenseur hydraulique, de télégraphe…L’auteur y voit lui aussi une « métaphore de l’histoire de l’humanité ».

Plus ambitieux – peut être mégalomaniaque – James Fenimore Cooper dans « Le cratère » - édité aussi sous le titre « Les Robinsons du cratère » - imagine une robinsonnade plus prospèreencore. Mark Woolston, non content de survivre sur un îlot volcanique en apparence stérile, jette les bases d’une colonie florissante qui comptera jusqu’à 300 habitants. Lorsque son autorité est remise en cause par les nouveaux arrivants, il abandonne la colonie dénaturée, puis la mer engloutit le petit archipel. Quelle leçon !

Harry Morgan fait une critique acerbe du roman. James Fenimore Cooper l’a bâclé. Il ne s’est pas plus soucié d’agronomie que d’économie ou d’histoire pour imaginer l’expansion de sa colonie. On est dans le cadre de la pensée magique. Le temps est compressé et tout devient possible dès qu’on l’évoque. Mais qu’importe après tout puisque l’aventure est allégorique. D’ailleurs Karl Marx ne s’embarrasse pas de détails et jette les robinsonnades dans le même panier. Pour lui, elles caractérisent l’autarcie dont il fait la première étape de sa théorie sur l’accumulation du capital et la division du travail.

C’est justement cette autarcie, cette solitude qui ont déboussolé Ben Gunn et Ayrton. Ils sont sans ressources, psychologiquement fragilisé peut être, plus exposés aussi à une existence primitive, sans même le réconfort d’une vie spirituelle épanouissante.

Ben Gunn apparaît dans « L’île au trésor » au chapitre intitulé « L’insulaire ». Jim Hawkins le rencontre lorsqu’il commence l’exploration de l’île. C’est d’abord une ombre qui se faufile ; s’agit-il d’un homme, d’un singe, d’un cannibale ? Hé bien, non, c’est bien un chrétien. Il est déguenillé, pire qu’un mendiant, hirsute, la peau tannée et bronzée. Est-ce un naufragé ?

« - Non, camarade, dit-il, je suis un marron.

Je connaissais ce mot et je savais qu'il se rapportait à une affreuse punition, en usage parmi les pirates. Elle consiste à déposer le coupable dans une île déserte et lointaine, avec une provision de poudre et de plomb, et à l'y abandonner pour toujours. »

Dans son empressement à bavarder, il saute du coq à l’âne : de son envie de fromage, de l’équipage du capitaine Flint et de sa richesse… Tout cela semble incohérent et Jim se fait vite une opinion : « Je ne doutai plus que le pauvre garçon fût devenu fou dans son isolement. »

Ayrton, quant à lui, apparaît pour la première fois dans « Les enfants du Capitaine Grant ». C’est un petit escroc qui déroute l’expédition que Lord Glenarvan a organisé pour secourir les naufragés du Britannia. Il est finalement démasqué, puni et abandonné sans autre forme de procès sur l’îlot qui abrita le Capitaine Grant et les autres rescapés. Les premières années il accepte son sort. Mais la solitude le taraude. Il estime avoir suffisamment expié ses pêchés. Et n’espérant plus être sauvé, il lâche prise, se laisse aller et perd la raison. C’est dans cet état qu’Harbert, Gédéon Spilett et Pencroff le découvrent :

« En vérité, ce n’était point un singe ! C’était une créature humaine, c’était un homme ! Mais quel homme ! Un sauvage, dans l’horrible acception du mot, et d’autant plus épouvantable, qu’il semblait être tombé au dernier degré de l’abrutissement ! »

Effectivement il est déguenillé, hirsute, effarouché et menaçant. Il n’habite visiblement plus sa cabane, se nourrit de viande crue et ne parle pas. Les naufragés le ligote, l’enferme, ne sachant trop comment ranimer une étincelle d’humanité en lui. Cyrus Smith est persuadé qu’on peut le sortir de sa torpeur ! Il l’apprivoise en quelque sorte, le relooke, l’observe et lui apporte ses soins comme à un malade. Puis il essaie de créer les conditions propices à créer un déclic qui lui permettra de reprendre conscience. Effectivement Ayrton s’assagit, prend de l’autonomie et participe à la vie du camp.

Mais le lecteur n’est pas complètement dupe de la comédie qui se joue. Dès leur rencontre, Ayrton a sauvé Harbert, Spilett et Pencroff d’une violente tempête « comme si son instinct de marin eût repris le dessus ». Passé le premier mouvement violent Ayrton est bel et bien revenu à lui. C’est sa culpabilité qui le mine et c’est avec une grande effusion qu’il se lâche enfin et avoue son passé criminel. Dès lors tout rentre dans l’ordre et Ayrton devient un bon compagnon.

Alors ? L’isolement, la solitude les ont traumatisés, mais pas tant que ça puisqu’ils recouvrent vite leurs esprits. Ils ont visiblement cédé au désespoir, à la dépression mais se sont adaptés aux circonstances en adoptant de nouvelles mœurs. Et c’est bien toute la question de qualifier cette apparente déchéance.

Au premier coup d’œil on s’interroge sur leur humanité : homme, sauvage, animal ? La psychanalyse n’est alors d’aucun secours, elle n’en est qu’à ses balbutiements. C’est donc en terme philosophique ou métaphysique qu’on cherche les réponses à leur état d’âme. Ils ont perdu la raison, voilà!

Cyrus Smith décrit bien le devenir d’un solitaire remarque Daniel Compère : « Et qui sait ce que deviendrait le dernier vivant de nous, après une longue solitude sur cette île ? Malheur à qui est seul, mes amis, et il faut croire que l’isolement a vite fait de détruire la raison, puisque vous avez trouvé ce pauvre être dans un tel état ! ».

En tout cas Hetzel s’inquiétait déjà : « Ce sauvagisme dure infiniment trop longtemps. Les médecins les plus forts, les physiologistes comme Béclard me disent que l’isolement seul ne peut expliquer l’abrutissement. Nul homme ne redevient un singe parce que nul homme ne l’a été », mais Jules Verne, qui cèdait souvent à Hetzel, refusa pourtant et répondit : « Tout ce que vous me dites du sauvagisme d’Ayrton est pour moi sans importance. Tous les aliénistes du monde n’y feront rien. J’ai besoin d’un sauvage. Je dis au public : voilà mon sauvage et vous croyez qu’on s’inquiètera de savoir si après 12 ans de solitude, il a pu devenir si sauvage que cela ! Non, l’important est qu’étant sauvage, il redevienne homme ». Point final !

Ces deux portraits tranchent radicalement avec l’idée que l’on se fait du Robinson. Et pourtant ils sont plus réalistes. D’ailleurs n’oublions pas qu’à l’origine de Robinson, il y a Selkirk, un marin écossais, disons, turbulent. Deux essais récents lui sont consacrés, l’un de Diana Souhami, l’autre de Ricardo Uztarroz

Les éléments biographiques sont si maigres que chacun délaye un peu et qu’ils autorisent toutes sortes de digressions. Dans une préface Michel Lebris torche un portrait plein de préjugés. Là où il voit un parfait butor, j’y vois plutôt le parcours d’un cadet sans avenir si ce n’est la domesticité, un jeune marin qui participe à une expédition calamiteuse et qui devient pirate d’occasion. C’est un franc buveur, bourlingueur, bagarreur ni plus ni moins que beaucoup de ses compères. C’est aussi un pilote hors-pair come en témoigne sa carrière maritime.

Abandonné sur l’île de Mas a Tierra dans l’archipel Juan Fernandez (à proximité des côtes chilienne) pour s’être opposé au commandant du navire le Cinque Port qu’il faut radouber – la coque est vermoulue – il survivra seul près de 4 ans et demi. Il est enfin recueilli par Wood Rogers qui écrit :

« Ce matin vers sept heures (31 janvier 1709), nous sommes arrivés à l’île de Juan Fernandez….Notre pinasse…ramena, en même temps qu’une grande quantité d’écrevisses, un homme vêtu de peaux de chèvres, qui avait l’air plus sauvage que leurs propriétaires originaux » […] « Il eut fort à faire pour tenir tête à la mélancolie et à la terreur nées de son abandon solitaire en un lieu aussi désert. » […]Quand il fut arrivé à dominer sa mélancolie, il se divertit parfois à graver son nom dans l’écorce des arbres. » […] « A son arrivée à notre bord, il avait tellement oublié sa langue faute d’usage que nous ne le comprenions qu’à grand peine. »

Quelle surprise ! On comprend que l’éditeur du journal de bord ait insisté pour que l’auteur développe cet épisode. On peut supposer que cette histoire sera largement commentée et colportée dans le petit monde des marins et très certainement au delà. Il n’y a pas de raisons que les contemporains n’aient pas été friands de ce genre de commérages.

En tout cas on perçoit bien l’écart qui existe entre les personnages de Selkirk et de Robinson. Defoë ne conserve en effet que la trame des aventures : l’opportunité, le cadre et les aléas. La psychologie du personnage est très différente. Defoë a d’autres ambitions pour son Robinson…

Jules Verne, lui, s’amuse ! C’est un spécialiste des robinsonnades. Il en a 5 à son actifs sans compter les saynètes qui émaillent quelques autres aventures : « L’oncle Robinson » (1870) – une édition posthume (1991), « L’île mystérieuse » (1873-75), « L’école des Robinsons » (1881), « Deux ans de vacances » (1886), « En Magelanie »(1897-98) – publié par son fils sous le titre des « Naufragés du Jonathan ».

En relisant Daniel Compère, on perçoit bien son secret espoir de publier une robinsonnade digne de mémoire. Il s’adresse ainsi à son éditeur : « Seulement, n’oublions pas ceci. Le sujet de Robinson a été traité deux fois. Defoë qui a pris l’homme seul, Wyss qui a pris la famille. C’étaient les deux meilleurs sujets. Moi, j’ai à en faire un troisième qui ne soit ni l’un ni l’autre. […] Vous avez plusieurs fois déjà jeté des doutes dans mon esprit au sujet de cet ouvrage. […] J’ai pourtant la conviction, - et je vous en parle comme s’il était un autre – qu’il ne sera point inférieur au derniers, et que, bien lancé comme eux, il réussira. J’ai la conviction profonde que la curiosité du lecteur sera excitée, et que la somme des choses imaginées dans cet ouvrage est plus considérable que les autres, et que ce que j’appelle le crescendo s’y développe d’une manière pour ainsi dire mathématique. »

En 1888 dans sa préface à « Deux ans de vacances », il renouvelle, en quelque sorte ses ambitions qu’il a pour ce sujet et les intentions qui encouragent son opiniâtreté :

« Bien des Robinsons ont déjà tenu en éveil la curiosité de nos jeunes lecteurs. Daniel de Foë, dans son immortel Robinson Crusoé, a mis en scène l’homme seul ; Wyss, dans son Robinson suisse, la famille ; Cooper, dans le Cratère, la société avec ses éléments multiples. Dans l’Île mystérieuse, j’ai mis des savants aux prises avec les nécessités de cette situation. On a imaginé encore le Robinson de douze ans, le Robinson des glaces, le Robinson des jeunes filles, etc. Malgré le nombre infini des romans qui composent le cycle des Robinsons, il m’a paru que, pour le parfaire, il restait à montrer une troupe d’enfants de huit à treize ans, abandonnés dans une île, luttant pour la vie au milieu des passions entretenues par les différences de nationalité, – en un mot, un pensionnat de Robinsons.

D’autre part, dans le Capitaine de quinze ans, j’avais entrepris de montrer ce que peuvent la bravoure et l’intelligence d’un enfant aux prises avec les périls et les difficultés d’une responsabilité au-dessus de son âge. Or, j’ai pensé que si l’enseignement contenu dans ce livre pouvait être profitable à tous, il devait être complété. C’est dans ce double but qu’a été fait ce nouvel ouvrage.»

Mais difficile d’innover vraiment. Avec Robinson Crusoé, la messe est dite, les robinsonnades ne sont malheureusement que des variantes, aussi géniales soient-elles. Pas sûr donc que Jules Verne ait eu la satisfaction de créer l’œuvre magistrale dont il rêvait. Pourtant ça n’est pas faute d’avoir imaginer de nouvelles pistes : mise en scène d’un groupe d’adolescents, la robinsonnade comme modèle éducatif, la robinsonnade et l’utopie sociale, l’ingénieur, nouveau héros civilisateur.

Au-delà de toutes ces tentatives, Jules Verne a le génie d’arranger cette rencontre improbable entre Robinson et Selkirk, en quelque sorte, avec cette mise en abîme du second volume de « L’île mystérieuse » : des naufragés qui attendent des secours secourent un naufragé qui attendait du secours ! Tout se joue à peu de chose finalement. L’homme est un être social, communication et collaboration contribuent à son épanouissement ; dans la solitude, il s’étiole. D’autres robinsonnades moins optimistes rappellent aussi que « l’enfer, c’est les autres ».

D’autres récits traitent du retour à l’état sauvage : « Les jeunes insulaires » (1842) d’Ortaire Fournier » et « Sa majesté des mouches » (1954) de William Golding. Ils méritent une attention particulière. Ils mettent en scène des groupes d’enfants, de pré-adolescents et d’adolescents. Très certainement nous questionnent-ils plus sur l’éducation au sens large. Il y a aussi moyen de leur opposer des réussites, ne serait-ce que « Deux ans de vacances » de Jules Verne par exemple.

Pour en revenir à nos préoccupations, c’est la foi qui soutient nos Robinsons, la foi en Dieu et dans la Providence ou la foi dans la toute puissance de la science – destinée au bonheur humain – incarnée par Cyrus Smith.

En l’occurrence, la personnalité même de Cyrus Smith prête à discussion. Que doit-on penser des facéties de l’auteur, du probable anagramme Cyrus Smith=Yesu Christ, des références bibliques et du jeu de piste qui fait coïncider les grandes étapes de l’aventure insulaire avec les jours saints du calendrier pascal ? Gilles Carpentier se contente de relever les coïncidences de parcours des Sauveurs. Simple amusement, cas de conscience sur les vertus du progrès ou reconversion mystique, la question reste posée ?

C’est sûrement très excitant d’imaginer un code caché dans l’œuvre de Jules Verne mais ne dénigrons pas le travail littéraire. Un bon roman est entre autres choses une œuvre réfléchie, structurée, foisonnante, à différents niveaux de lecture.

Source: blog Robinson Crusoe & compagnie.

1 Pyramide de maslow

5 ACCOMPLISSEMENT (Besoin de réalisation de soi

Développer ses connaissances, ses valeurs. Créer, résoudre des problèmes complexes)

4 ESTIME (Besoin d'estime de soi

Sentiment d'être utile, d'avoir de la valeur. Conserver son autonomie, son identité)

3 SOCIALISATION (Besoin d'amour, d'appartenance

Etre aimé, écouté, compris. Estime des autres. Faire partie d'un groupe. Avoir un statut)

2 SECURITE Besoin de protection et de sécurité

Propriété et maîtrise sur les choses, emploi, se sentir en sécurité, faire confiance)

1 SURVIE (Besoin de maintien de la vie

Faim, soif, évitement de la douleur)

Inscription à :

Articles (Atom)